"The hardest thing to do is something that is close…

Über die lyrischen Fähigkeiten des Nasir Jones herrschen keine zwei Meinungen vor. Die Zeilen, die Nas seit fast dreißig Jahren ins Mikrofon rappt, fallen regelmäßig in das Gebiet der Poesie und bekamen in jüngster Vergangenheit sogar höchste akademische Ehren ab. Das „Nasir Jones Fellowship“ an der so ruhmreichen Harvard University ist ein Beleg dafür, in welchen Zirkeln seine Musik mittlerweile debattiert, gedeutet und interpretiert wird. Auf YouTube finden sich auch einige Videos der dort lehrenden Literatur-Professorin Elisa New, in denen sie das Werk von Nas fast überschwänglich lobt und mit ganz großen Kalibern der amerikanischen Literaturgeschichte, wie etwa Walt Whitman, in Beziehung setzt.

Doch der Name Nas steht für gewöhnlich nicht nur für große Dichtkunst aus und über den Straßen New Yorks, sondern, und das ist die Kehrseite, auch für das Auswählen grotesker Geschmacksverirrungen, die sich Beats schimpfen, und das Nachlassen der bekannten lyrischen Eleganz, wenn die Parts thematisch um Frauen zirkulieren. In seiner Diskografie tummeln sich für beide Kategorien eine Reihe von Absurditäten, bei denen nicht klar wird, warum keiner vor Veröffentlichung rettend eingeschritten ist.

Nas verewigte seine Strophen deswegen nicht nur auf Beats der Marke „Nas Is Like“, sondern auch auf solchen Ungetümen wie „Braveheart Party“ oder „Who Killed It“. Nas hat deswegen nicht nur erhabene Songs wie „One Love“ in seiner Diskografie stehen, sondern genauso lyrische Gruselkabinette wie „Big Girl“ oder „You Owe Me“ (über „Nastradamus“ sollte man generell den Mantel des Schweigens hüllen). Jedes Nas-Album ist aus diesen Gründen ein Album mit der Frage nach den Beats und der inhaltlichen Ausrichtung. „Nasir“, der sieben Tracks starke Nachfolger des ordentlichen, vor sechs Jahren erschienenen „Life Is Good“, bietet für beide Fragen auf den ersten Blick markige Antworten.

Denn auf „Nasir“ stammen die Beats vom bedeutsamsten Produzenten der Gegenwart, Kanye West, der mit großem Stolz an die Arbeit ging. Wieder wie mit 18 fühle er sich, wenn er für Nas Beats baut, ließ er via seinem Lieblingstool Twitter wissen. Beide verbindet schließlich auch eine bewegte gemeinsame Historie: So war Nas als Feature auf Wests „Late Registration“-Track „We Major“ vertreten, vier Jahre nachdem Kanye West Jay-Zs memorablen Nas-Disstrack „Takeover“ produzierte. 2006 landeten auf „Hip Hop Is Dead“ zwei Kanye-West-Beats auch das erste und vorerst letzte Mal auf einem Nas-Release.

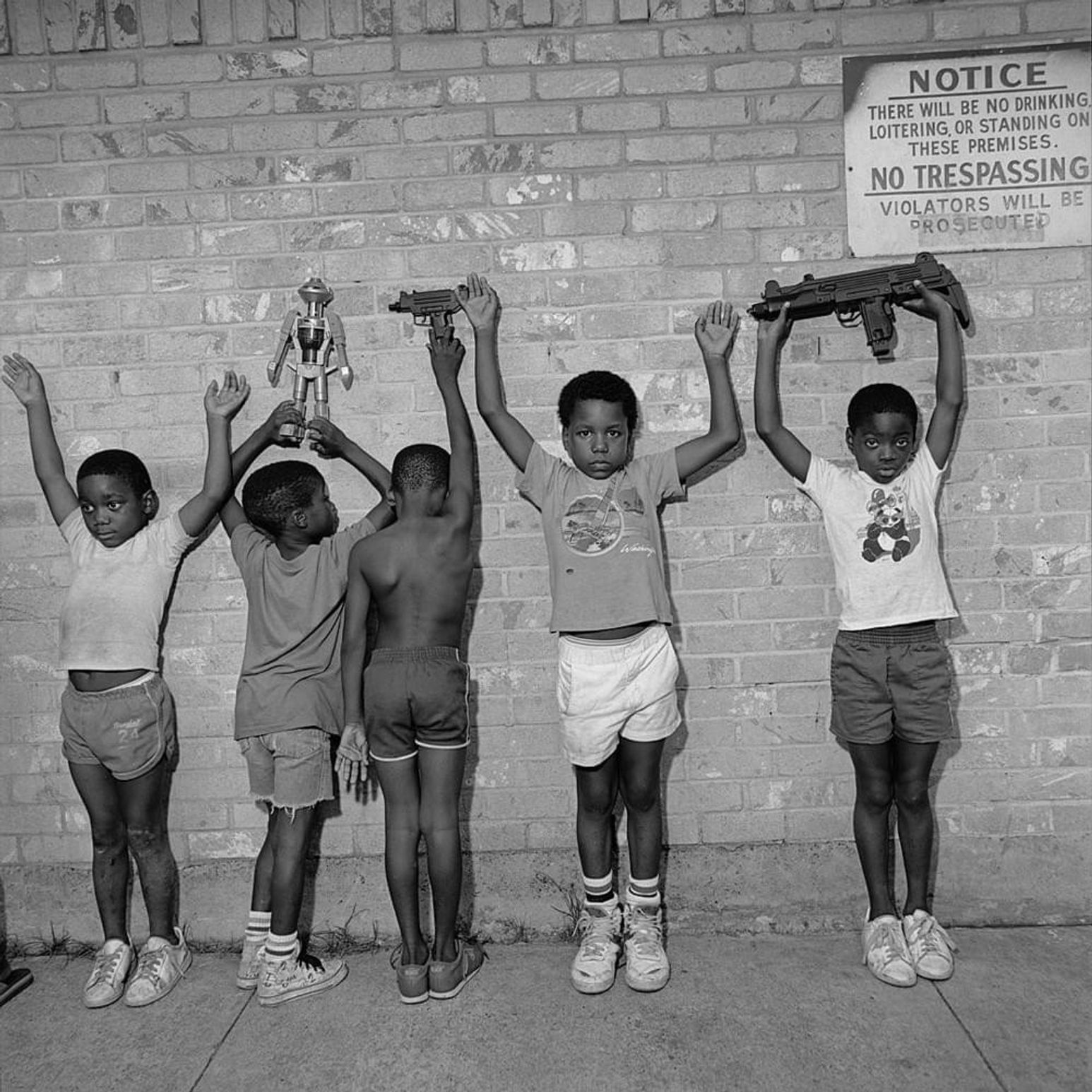

Ganz überraschend ist diese Zusammenarbeit also nicht, wenngleich man andere Kandidaten für ein von einem einzigen Produzenten angefertigtes Nas-Album vorsah. Large Professor beispielsweise. Oder DJ Premier, wo diesbezügliche Gerüchte schon fast ein Dezennium lang kursieren (nicht ausgeschlossen, dass nach „Nasir“, dem wohl letzten Def-Jam-Release von Nas, dieses tatsächlich erscheint). Da West aber auch zu verstehen scheint, welche Art von Beats Nasir Jones benötigt, um seine Stärken auszuspielen, sollte sich dieses erste Fragezeichen in Luft auflösen. Hinsichtlich des anderen wirkt das Cover beruhigend, verspricht der irritierend-verstörende Schnappschuss von Mary Ellen Mark, der infolge des Artikels „The War Zone“ über die Crackepidemie in Dallas 1988 entstand, jene sozialkritischen, politischen Töne, die man sich von Nas so sehnlichst wünscht.

Der Opener „Not for Radio“ will sogleich diese großen Versprechen einlösen. Mit dramatischen Chören lenkt West den Beat Richtung Bombast, nachdem Nas den Song mit dem vielversprechenden Satz „Escobar season begins“ eröffnet. „Hate Me Now“-Feeling kehrt in der Folge ein, wozu nicht unwesentlich die Adlibs von Featuregast Puff Daddy beitragen. Gibt es weder an Nas erstem Part sowie der Hook von 070 Shake etwas auszusetzen, hinterlässt der zweite Part einen zwiespältigen Eindruck. Nas verliert sich darin in obskure Verschwörungstheorien und berichtet etwa davon, dass FOX News von einem „Black Dude“ gegründet wurde und der erste FBI-Chef Edgar Hoover „black“ war, beides nachweislich falsch. Nicht ausgeschlossen, dass er diese Zeilen metaphorisch meint, allerdings müsste man schon sehr weit ausholen, um einen versteckten Sinn dahinter zu enttarnen. Viel realistischer, dass Nas aus Selbstsicherheit und Ignoranz auf einen Faktencheck verzichtete. Über die Notwendigkeit eines solchen in turbulenten Zeiten wie diesen hätte ihn jemand von der Harvard University aufklären sollen.

„Cops Shot the Kid“ dürfte dann aber auch Elisa New gefallen, thematisiert Nas über einen titelgebenden Endlos-Loop aus Slick Ricks „Children’s Story“, in der Hook noch mit düsteren Zusätzen versehen, scharfsinnig die grassierende Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern. Inhaltlich ein trauriger Dauerbrenner, der auch Trump-Supporter Kanye West, der hier als Feature zum Mic greift, nicht kaltlässt. Die Rhetorik des US-Präsidenten dürfte sich jedoch schon in seiner Lingo festgesetzt haben, so sorglos wie West hier mit einem Begriff wie „Fake News“ umgeht. „Cops Shot the Kid“ ist dennoch packende Rapkunst, im Gegensatz zu einer inspirationslosen Luxus-Orgie wie „White Label“, auf dem zwar mit dem „Prison Song“ in der Cover-Version des „King of Persian Pop Music“, Shahram Shabpareh, ein recht originelles Sample hervorgezaubert wird, Nas jedoch nur inhaltlichen Klimbim liefert und einzig mit „What your love can kill you/Like a heart physician dying of a heart attack“ aufhorchen lässt, allerdings nicht positiv.

In derselben Tonart setzt er auf „Bonjour“ fort, auf dem er sich über einen gechoppten Loop aus R.D. Burmans Bollywood-Score „Dance Music“ erneut im Luxus mästet, dabei bisschen im Französisch-Wörterbuch kramt und mit „She didn’t see me comin‘, now she’s an eyewitness“ eine ähnlich fulminant missratene Line wie in „White Label“ loslässt. Die dennoch nicht die dümmste auf „Bonjour“ ist: Diesen Preis sichert sich „Watch who you gettin‘ pregnant, that’s long time stressin’/I got a mil for every bump on your face, that’s what I call blessin’“. Vor dem Hintergrund der Missbrauchsvorwürfe von Exfrau Kelis gegen Nas stößt eine solche Line einfach bitter auf.

Deutlich besser präsentiert sich Nas auf „everything“, auf dem Kanye West einen soundtechnischen Rekurs in die „808s & Heartbreak“-Ära vornimmt und wo endlich wieder jenes lyrische Programm geboten wird, welches man sich von Nas nun einmal wünscht. Zunächst, leistet er sich auf „everything“ einen eklatanten Fehltritt: Das Impfgegner-Gewäsch im zweiten Part zieht den Song so dermaßen runter („Why’d you let them inject me?/Who’s gonna know how these side effects is gonna affect me?“), da erweist sich der imposante dritte Part, in dem Nas das Land seiner Vorfahren zurückkauft, lediglich als Schadensbegrenzung. Diskutable Impf-Zeilen sind zwar nicht neu auf einem Nas-Release, rappte er bereits auf dem „Stillmatic“-Track „What Goes Around“ die Zeile „Doctors injecting our infants with the poison“. In der Zwischenzeit sollte die Erkenntnis über die Jenseitigkeit solcher Inhalte gereift sein. Anscheinend aber nicht.

Dass Kanye West einen respektablen Gesangspart auf „everything“ hinlegt, geht dabei fast unter. Einem ähnlichen Schicksal entgeht The-Dream, der auf dem Track „Adam and Eve“ mit offensichtlichen Bibelreferenzen in der Hook und einem gesampelten Lo-Fi-Piano aus Kourosh Yaghmaeis Persian-Rock-Nummer „Gole Yakh“ sich in den Mittelpunkt rückt, während Nas ein weiteres Mal im Luxus schwelgt und dabei unter anderem über das Wegschneiden des Fetts vom Fleisch fabuliert. Inhaltlich ziemlich maue Kost.

Das abschließende „Simple Things“ bietet das Gegenprogramm zu all dem Geprotze. Auf dem sakral anmutenden Beat mit Flöten-Sounds zeigt sich Nas nachdenklich und konkludiert, dass es die einfachen Dinge sind, die das Leben ausmachen. „I just want my kids to have the same peace I’m blessed with“ lautet daher die letzte Line eines Albums, auf dem Nas nur stellenweise vollständig überzeugt. Obwohl er schon frischer klang: Flows und Reime sind immer noch erstklassig. Es sind stattdessen die Inhalte, die zu oft sauer aufstoßen. Daran ändern auch die ordentlichen, in der Machart aber wenig ausgefuchsten Beats von Kanye West nichts.

Fazit: Nas elftes Studioalbum ist sein mit Abstand kürzestes. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum „Nasir“ nicht ganz zünden kann, fallen bei der kurzen Anzahl die schwächeren Elemente deutlich stärker auf. An den Instrumentals liegt es diesmal nicht, die rangieren auf einem ordentlichen Niveau, obwohl die Sample-Beats nach Kanye-West-Machart immer nach demselben Rezept ablaufen. Das Problem ist auch weniger, dass Nas auf dem Album etwas träge wirkt. Es ist vielmehr der lyrische Gehalt auf „Nasir“, der stellenweise doch zu wünschen übrig lässt. Anhand des Covers durfte man sich in dieser Hinsicht mehr erwarten. „Nasir“ ist trotzdem kein schlechtes Album, was vor allem an Nas‘ technischen Fertigkeiten liegt, die inhaltliche Unzulänglichkeiten jedoch nicht kaschieren können. Elisa New muss „Nasir“ deswegen bestimmt nicht in ihrem Lehrplan aufnehmen, „Illmatic“ reicht weiterhin.

Ähnliche Posts

- Yasmo – Kein Platz für Zweifel

Yasmin Hafedh, alias Yasmo, veröffentlicht am 27. Oktober 2013 ihr Album „Kein Platz für Zweifel“…

- Yasmo - Kein Platz für Zweifel (Video)

Bei der Vorstellung ihres neuen Albums "Kein Platz für Zweifel" (Review) im B72 wurden fleißig…

- Yasmo – Kein Platz für Zweifel

Yasmin Hafedh, alias Yasmo, veröffentlicht am 27. Oktober 2013 ihr Album „Kein Platz für Zweifel“…