"The hardest thing to do is something that is close…

In der Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ gibt Haftbefehl viel von sich preis. Seine musikalische Karriere gerät dabei in den Hintergrund.

Momentan gibt es kein Entkommen: „Babo – Die Haftbefehl-Story“, eine Netflix-Dokumentation unter der Regie von Sinan Sevinç und Juan Moreno sowie produziert von Elyas M’Barek und Pacco-Luca Nitsche, dominiert seit ihrer Veröffentlichung nicht nur die Netflix-Charts, sondern sorgt auch für reichlich medialen Wirbel. Es überrascht daher nicht, dass Haftbefehl (39) einen deutlichen Anstieg bei Streams und Social-Media-Zahlen verzeichnen konnte: „Eine Milliarde Alltime Streams auf Spotify“, postete er am Montag auf den sozialen Netzwerken.

Sogar der Liedermacher Reinhard Mey („Über den Wolken“, 1974) profitiert vom „Babo“-Effekt: Sein Song „In meinem Garten“ (1970) wird in einer emotionalen Schlüsselszene verwendet und stieg daraufhin in die Spotify-Charts ein. Viele, vornehmlich Jüngere, setzen sich nun erstmals mit dem Schaffen des 82-jährigen Liedermachers auseinander.

Auch das hessische Bildungssystem blieb von „Babo“ nicht unberührt: Der Stadtschülerrat Offenbach forderte, Haftbefehls Werk als kulturelles Lehrmaterial in den Unterricht aufzunehmen. Die einen reagierten euphorisch auf den Vorschlag, die anderen deuteten diesen als Zeichen eines Kulturverfalls – und das von der CDU geführte hessische Kultusministerium lehnte bereits ab.

Eine ambivalente Angelegenheit

Der Erfolg sei Haftbefehl gegönnt – vor allem, nachdem man die Dokumentation gesehen hat. Denn sie zeichnet ein Bild des Rappers, das emotional tief trifft. Dennoch ist „Babo“ eine sehr ambivalente Angelegenheit, mit Licht und Schatten.

Auf der positiven Seite steht, dass hier nicht auf Sparflamme gekocht wurde: Die Aufnahmen sind hochwertig, die Szenen dynamisch geschnitten, und die Musik sitzt. Doch inhaltlich fällt die Doku ab. Wer sich eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Musiker Haftbefehl erhofft hatte, wird enttäuscht. Denn diese bleibt aus. Dabei wäre genügend spannendes Material vorhanden gewesen, um seiner Underdog-Geschichte nicht nur einen gesellschaftspolitischen, sondern auch einen musikalischen Rahmen zu geben.

Man erinnere sich an die frühen Reaktionen, als Haftbefehl in der HipHop-Szene auftauchte – an das überwiegend negative Echo, an die Hasswellen auf YouTube. Haftbefehl hatte es nicht leicht, sich in der Ära des Silbenzählens durchzusetzen. Mit Beharrlichkeit und einem klaren Ziel vor Augen wurde aus dem zunächst Belächelten jedoch einer der einflussreichsten Rapper Deutschlands; einer, der mit seinem Label Azzlackz ein eigenes Imperium aufbaute und Künstler wie Celo & Abdi förderte. Doch all das findet in der Dokumentation kaum Platz. Haftbefehl als Labelchef? Nach dieser Doku kann man sich das nicht wirklich vorstellen.

Ein kritischer Blick auf die „Meme-isierung“ des Rappers hätte ebenso spannend sein können: Haftbefehl als Lieblingsrapper akademischer Zirkel, die seine Kunst mit Begriffen wie „stimmloser velarer Frikativ“ beschreiben (siehe Haftbefehls Wikipedia-Eintrag) – oder ihn selbstverständlich nur ironisch hören. Hier hätte sich ein weiteres Diskursfeld eröffnen lassen. Aber – und so ehrlich muss man sein – interessiert all das wohl eher Rap-Fans als das breite Netflix-Publikum.

Die Deutschrap-Version von „Junkie“

Am Ende fällt die Dokumentation so aus, wie sie ist: intensiv, ergreifend, aber auch unangenehm voyeuristisch. Sie zeigt den „Rockstar“ Aykut Anhan, so Haftbefehl bürgerlich, wie er gegen seine Drogensucht kämpft – eine Sucht, die seine Beziehungen und seine Gesundheit schwer gezeichnet hat. In der Doku spricht Haftbefehl darüber, bereits im Alter von 13 Jahren Kokain konsumiert zu haben. Die Abhängigkeit nimmt die zentrale Rolle ein; sie scheint kaum vereinbar mit einem Familienleben – und ebenso wenig mit dem Dasein als Musiker, wie der abgebrochene Mannheim-Auftritt 2022 zeigt.

Über das Zusammenleben mit ihrem Ehemann sprach Nina Anhan bereits 2024 in der RTLZWEI-Reality-Show „Kampf der Realitystars“: „Ich will jetzt nicht sagen, es läuft alles super und ich bin mega happy. Ist es nicht …“, sagte sie. In „Babo“ werden nun die Bilder dazu geliefert. Es sind schmerzhafte Einblicke, die an Aufnahmen von Pete Doherty in den 00er-Jahren oder an die Fotos und Schilderungen des Gerichtsprozesses von Böhse-Onkelz-Frontmann Kevin Russell im Jahr 2010 erinnern – Musiker, die an einem bestimmten Punkt Seele und Wesen an die Drogen verloren haben.

Red-Hot-Chili-Peppers-Frontmann Anthony Kiedis hat in seiner Autobiografie „Scar Tissue“ (2004) die passenden Worte gefunden, um diesen Zustand zu beschreiben: „You can see that they’re controlled by dark energy, the way they look, their appearance, their voice, their behavior, it’s not them.“ Das kommt einem bei „Babo“ unweigerlich in den Sinn.

Dennoch gibt es Momente der Menschlichkeit und Empathie. Verantwortlich dafür ist neben Haftbefehls Ehefrau vor allem sein jüngerer Bruder Capo. Beide kümmern sich aufopferungsvoll. Diese Lichtblicke können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich nicht richtig anfühlt, diesem Mann hier bei seiner Reise Richtung Nadir zuzusehen. Es ist dabei nur ein schwacher Trost, dass Haftbefehl der Darstellung sämtlicher gezeigten Szenen zugestimmt hat. Die Entscheidung, statt einer klassischen Musiker*innen-Doku die Deutschrap-Version von William S. Burroughs’ „Junkie“ (1953) zu drehen, mag kommerziell sinnvoll gewesen sein – ob man der Naturgewalt Haftbefehl als Musiker damit gerecht wird, bleibt fraglich.

„Babo – Die Haftbefehl-Story“ ist seit 28. Oktober auf Netflix verfügbar.

Ähnliche Posts

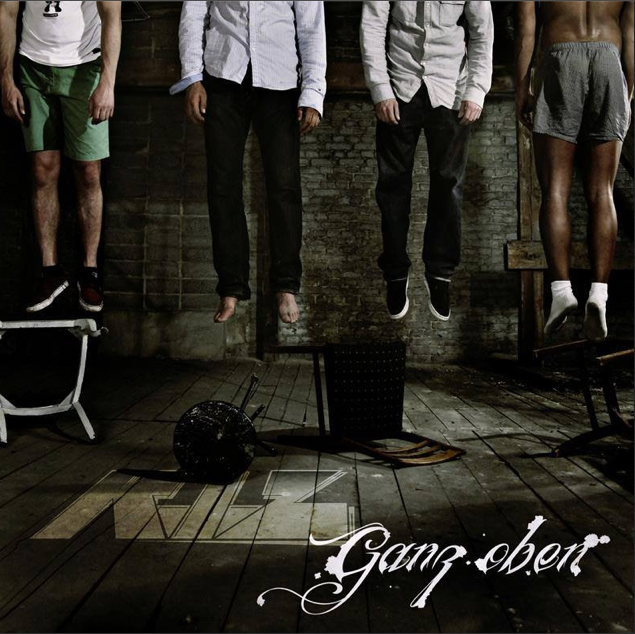

- Haftbefehl – CopKKKilla (Video)

"Die Medaille hat immer zwei Seiten …", so Haftbefehl auf seiner Facebook Seite. Endlich eine…

- Cro – "Sunny" // Review

Mit seinem neuesten Release kehrt Cro praktisch zu seinen Wurzeln zurück, waren es doch Free-Download…

- Haftbefehl träumt vom Aluhut // Review

Auch ohne Veröffentlichung blieb Haftbefehl letztes Jahr eine Grundkonstante des Deutschrap-Geschäfts — mit dem Höhepunkt…