Als er 1997 THE MESSAGE gründete, hatte er gar keine…

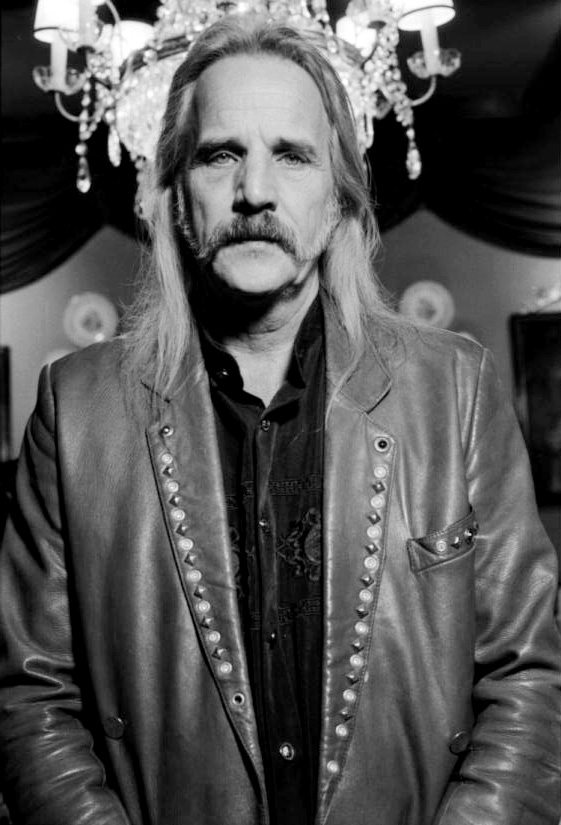

Das von Stefan Trischler geführte und von Daniel Shaked fotografierte Interview mit Kurt Hauenstein, aka Supermax, war die Coverstory der Message Ausgabe Nr. 29 aus dem Jahr 2007. Gestern, am 14. Jänner, wäre er 67 Jahre alt geworden.

Wenn’s um den ersten internationalen Popstar aus Österreich geht, fällt den meisten Leuten schnell der Hölzel-Hansi ein. Kurt Hauenstein alias Supermax hingegen ist im kollektiven Gedächtnis nicht so präsent. Dabei hatte er schon 1978 mit „Love Machine“ einen veritablen Hit, wenn auch nicht Nummer 1 der Billboard Charts. Minimal, aber super funky, groovte die berühmte Bassline da mehr als acht Minuten durch und setzte so neue Standards, viele Jahre bevor der „Extended Clubmix“ zum Muss auf jeder Maxi-Single wurde. Dass er von vielen schnell als Disco-Eintagsfliege abgestempelt wurde, hinderte den gebürtigen Wiener nicht daran, noch mehr als ein Jahrzehnt lang durch entlegene Gegenden der Welt zu touren und dort heute undenkbare „Abenteuer“ zu erleben. Als ich Supermax in der Kantine des Wiener Funkhaus zum Interview treffe, wirkt er anfangs verhalten und einsilbig. Zuviele schlechte Erfahrungen hat er mit Medien gemacht, nicht zuletzt auch an diesem Ort. Aber nach einer Weile kommt er zum Glück doch noch ins Erzählen …

TM: Wie ist deine musikalische Sozialisation abgelaufen?

Supermax: Ich bin aufgewachsen mit Hendrix und Clapton, ganz am Anfang. Santana auch …

Also Gitarrenheroes hauptsächlich?

Naja, Rockmusik war damals eben sehr gitarrenorientiert…

Wann hast du beschlossen, selbst Musik zu machen?

Mit 15, 16 ungefähr.

Wie kamst du dann in Musikerkreise? Du hast ja Anfang der 70er Jahre auch als Studiomusiker Bass gespielt.

Ich habe dann mit dem Charlie, dem Karl Ratzer, gespielt. Mit der Band Gypsy Love waren wir dann quasi am Dach angekommen, der Peter (Wolf, Anm.) ist nach Amerika gegangen, der Charlie auch und ich habe dann in England den Produzenten Peter Hauke kennen gelernt. In Österreich war nichts mehr zu erreichen…

Du hast damals ja zum Beispiel auch auf der Ambros-LP „Zentralfriedhof“ Bass gespielt…

Ich hab alles gespielt, was zu spielen war: Ambros, Fendrich, Danzer… Egal wer damals aufgenommen hat, wir haben das in der Herbststraße mit dem Peter Müller produziert, Kolonovits und die Clique. Da gab’s nur dieses eine Studio…

Und du warst dort Sessionmusiker?

Ja, ich habe Bass gespielt und war später in Deutschland auch als Sessionmusiker unterwegs mit Farian und den ganzen Leuten. Tausend Hits haben wir produziert (lacht).

Was war damals deine Motivation, Wien zu verlassen und nach Frankfurt zu gehen?

Ich war immer schon weg. Außerdem: Was hätte ich in Wien machen sollen? Wir haben neun Monate lang das San Remo ausverkauft, wo heute die Camera ist, da sind die Leute bis auf die Mariahilfer Straße gestanden und mehr gab’s da nicht zum Spielen, außer 3-4 Lokale. Das heutige Metropol, damals hat es noch das Go Go gegeben, damit war’s das. Am Land hat man mit der Art von Musik höchstens Prügel bezogen, und da war nichts zu machen…

In Frankfurt hast du dann Frank Farian getroffen und warst auch bei einigen Boney M Songs am Bass. Wie war diese Zeit?

Mit Farian haben wir halt im selben Studio aufgenommen, und dadurch, dass der Frank kein Englisch kann, hab ich die Auditions gemacht. Ich hatte ja schon vorher mit ihm gearbeitet, weil er ja selbst Sänger war. Das erste Lied, das wir aufgenommen haben, als ich nach Frankfurt kam, damit hat er das Goldene Bambi gewonnen und mit dem Geld dann Boney M aufgebaut. Ich war also sein Glücksbringer sozusagen…

Aber du hast schon auch gespielt bei den Aufnahmen?

Ja ja, ich habe gespielt und auch gesungen. Bei „Rivers Of Babylon“ habe ich hundert Spuren gesungen, weil die Mädels waren ja nicht unbedingt begabt (lacht). Dann war der Christian (Kolonovits) auch da, dann ist der (Richard) Schönherz nach Frankfurt gekommen und die ganzen Produzenten in Deutschland sind zu uns gekommen, um Sachen aufzunehmen, weil wir so „first cut“ Spieler waren, also einmal einspielen und fertig.

Warum hat das so gut funktioniert? Wart ihr noch aus Wiener Zeiten so eingespielt?

Nein, wir sind einfach gute Leute, die zusammenpassen. Ich bin zum Beispiel Autodidakt und die haben mir drei Jahre lang Notenblätter hingelegt und nach drei Jahren ist der erste drauf gekommen, dass ich nicht Notenlesen kann. Wenn du etwas Besseres spielst, als am Blatt steht, wird sich keiner aufregen. Und wenn mich jemand gefragt hat, hab ich gesagt: „Willst du wirklich, dass ich die Scheiße spiele?“, weil ich gar nicht wusste, was für Noten da standen. „Nein, nein, ist eh okay!“ (lacht)

Und dann ist irgendwann die Band Supermax entstanden. Wie kam es dazu?

Wir haben in England mit Schönherz/Rigoni das Projekt „Victor“ gemacht, mit den Londoner Philharmonikern. Mit den beiden hatte ich auch schon gemeinsam an Andre Heller Platten gearbeitet. Und in England habe ich eben Peter Hauke kennen gelernt, den Produzenten. Er hat dann gesagt, er wäre interessiert, etwas zu machen und so hat das begonnen.

Obwohl eigentlich die Band Supermax hieß, bist heute hauptsächlich du als Supermax bekannt. Wie war die Arbeitsaufteilung, wie viel haben die anderen Leute zum Sound beigetragen?

Damals hat es ja keine anderen Leute gegeben (lacht). Wir haben zu dritt angefangen, also mit zwei Sängerinnen, die auf die fertigen Tracks dann noch die Chöre drauf gesungen haben und erst ein dreiviertel Jahr später habe ich die Gruppe zusammengestellt für Livekonzerte.

Von der ersten Platte „Don’t Stop The Music“ an war der Supermax-Sound eine Mischung aus verschiedenen Teilen der Black Music…

Naja, ich war nur mit Schwarzen zusammen, darum hat sich das automatisch so ergeben. Die erste hat sich zwar schon herumgesprochen, in New York ist das überall gelaufen, aber sie hat sich nicht wirklich durchgesetzt und nur 1.500 Stück verkauft. Nach der „World Of Today“ wurde sie dann nochmal veröffentlicht, deshalb glauben viele Leute, dass sie erst nachher entstanden ist. Sie hat dann aber mehrere Hunderttausend verkauft.

Auf „World Of Today“ war dann der große Hit „Love Machine“ drauf. Wie hat sich der auf dein Leben ausgewirkt?

Ausgewirkt hat er sich erst Jahre später, weil man ist ja schon theoretischer Millionär, nur das Geld kommt dann erst zwei Jahre danach (lacht). Das ist eine Entwicklung, die sich ergibt und im Nachhinein sagt jeder: „Ich hab das gemacht!“ Aber die Plattenfirma hat davor vier Singles veröffentlicht von derselben LP, das sagt ja eh schon alles.

Der Song und die dazugehörige LP waren international erfolgreich, was sich vermutlich in vielen Reisen niedergeschlagen hat…

Ja, wir haben damals 250-300 Konzerte im Jahr gespielt. Es ging in der ganzen Welt los wie Bomben, weil es einfach ein anderer, neuer Sound war. Es hat ja keiner gewusst, dass ich aus Österreich bin, weil bei den Deutschen war ich sofort Frankfurter, weil erfolgreiche Sportler, Musiker und so weiter dort sofort eingeheimt werden – grad, dass sie mir nicht den Reisepass gegeben haben. Und so war ich halt der Deutsche für die anderen.

Aufgrund von „Love Machine“ wurdet ihr ziemlich stark in die Disco-Ecke gesteckt, was dir wohl zu einschränkend war…

Naja, du weißt ja, wie die Deutschen sind, die brauchen eine Schublade. Da haben sie mich reingeschmissen und sind Jahre später draufggekommen, dass ich da nicht reinpasse, aber da war es schon zu spät. Weil es war eigentlich nur in den deutschsprachigen Kreisen als Disco eingeordnet, in Amerika war der Song in den Soulcharts, woanders in den Rockcharts. Das ist halt damals gut gelaufen und wir haben in dieses Klischeebild gepasst. Der Blonde mit seinen zwei schwarzen Frauen war ein ideales Klischee für sie. Die Diskotheken waren gerade entstanden und haben das auch extrem gespielt, weil der Sound anders war. Alleine in Deutschland sind 500 Diskotheken die Lautsprecher rausgefallen…

Wegen dieser Nummer?

Wegen der ganzen LP. Ich hab auch die Stichel zerstört, weil das eine der ersten Maxi-Singles war, weil das einfach nicht auf eine normale Single gepasst hat, pressmäßig.

Deine Songs waren immer ziemlich lang. Hat sich das aus den Sessions heraus entwickelt?

Ich hab da überhaupt nicht nachgedacht. Wenn du einen Groove spielst, brauchst du eine gewisse Zeit, um reinzukommen und in so eine Trance zu verfallen. Damals war die Norm noch drei Minuten und alles was länger war, wurde nicht gespielt. Dann habe ich eben vier Minuten gemacht und drei draufgeschrieben und sie haben es gespielt. Das war also sehr einfach zu umgehen (lacht). Und in den Discos war es insofern praktisch, weil mir nachher hunderte DJs erzählt haben, dass das die erste Nummer war, während der sie auf die Toilette gehen konnten (lacht), oder wo sie ein bisschen relaxen und eine Zigarette rauchen konnten.

Jahre später ist der ausgedehnte Club-Mix ja dann zum Standard geworden…

Damals war es unmöglich. Die Plattenfirma meinte, das würde niemand spielen, weil es zwei Minuten dauert, bis die Nummer anfängt. Aber es ist einfach überall gelaufen und heute ist das wie gesagt normal. Wenn man heute in die Clubs geht, weiß man ja nicht, ob da nicht sowieso den ganzen dieselbe Nummer rennt (lacht). Alle haben damals gesagt: „Was ist das für eine Musik – immer Bumm Bumm Bumm Bumm?“ und mittlerweile läuft nichts Anderes mehr. Damals: „Das ist primitiv!“ Die Viererbassdrum war für die eine Katastrophe. Und jetzt bin ich in dieser Szene so etwas wie der Urvater oder Altguru (lacht).

Durch die Disco-Wahrnehmung ist die Aussage deiner Songs – Stichworte Toleranz und Freiheit – wohl ein bisschen unter den Tisch gefallen…

In den anderen Ländern wurde das schon wahrgenommen, deshalb wurde ich ja auch zum Sunsplash oder nach Südafrika eingeladen, als erste gemischte Gruppe. Und auch der Osten, durch die politische Lage haben die die Texte ganz anders rein gesaugt als im Westen, wo nur getanzt wurde. Und ich habe halt auch eine Sprache gesprochen, dass wenn dich das Thema nicht betrifft, du es nicht verstehen würdest.

Du hast schon Südafrika erwähnt, wo ihr als erste Band mit gemischter Hautfarbe aufgetreten seid, was im damaligen Apartheid Regime sogar zu Morddrohungen geführt hat…

Ja, das war 1981, wo es dort verboten war, dass Schwarze und Weiße nebeneinander auf der Straße stehen. Jetzt stell dir vor, ich komme mit meiner (jamaikanischen) Frau und den Kindern… Die Leute haben sich bekreuzigt und es war die Ausgeburt. Eine Halle ähnlich der Stadthalle haben wir dort 14 Tage ausgebucht, dieses Gebäude durfte davor 300 Jahre lang kein Schwarzer betreten. Sie hatten auch noch nie eine gemischte Band gesehen, weil früher die Sänger vorne standen und die vielen schwarzen Musiker hinter dem geschlossenen Vorhang spielen mussten. Wir sind damals über sieben verschiedene Botschaften eingereist und sie wussten erst, was passiert, als wir schon dort waren. Die Promoter der Konzerte waren indischstämmig, also auch „colored“, aber durch ihre Geschäftstätigkeit hatten sie einen Sonderstatus. Dann habe ich mich noch mit „diesen Leuten“ verbündet, um einen Komplott gegen das Konzert zu verhindern. Damals war Mandela noch im Gefängnis, und die Leute, die mich beschützten waren polizeilich gesucht und wurden wie Baader-Meinhof oder Bin Laden behandelt. Ich bin dann im Gegenzug natürlich auf diverse schwarze Listen gekommen. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen…

Und wie habt ihr geschafft, dass auch Menschen aller Hautfarben zum Konzert rein durften?

Wir haben sie reingelassen – ganz einfach (lacht). Es hat schon Probleme gegeben, aber sie wollten die Situation nicht eskalieren lassen, nur wegen ein paar Konzerten. Es gab ja damals schon eine Anti-Apartheid Bewegung an den Universitäten und die Regierung war hauptsächlich daran interessiert, dass das ruhig über die Bühne geht. Wir haben insgesamt 21 Konzerte gespielt und waren jeden Tag in den Schlagzeilen. Ihnen war nicht bewusst, was ich da machen. Sie glaubten, ich wäre der Disco-Maxi mit seinen trällernden Mädchen, und wussten überhaupt nicht, was ich auf der Bühne wirklich mache. Bei kritischen Songs wie „Watch Out South Africa“ ist die Bombe dann richtig explodiert. Die Medien hatten das ja nie publiziert oder gespielt, ich hatte zwar eine Plattenfirma unten, aber meine Musik war trotzdem hauptsächlich am Schwarzmarkt zu finden…

Eine andere interessante Geschichte ist, wie ihr in den 80er Jahren in Georgien mitten in den Bürgerkrieg gekommen seid…

Wir hatten eigentlich eine normaler Tour geplant, und dann ist aber die Mauer gefallen. Wir saßen in Budapest im Zug und plötzlich wurden alle roten Sterne runtergerissen. Der Tourpromoter war sich nicht sicher, der Flughafen war gesperrt, dann haben wir eben den Zug genommen. Und das ist dann so ausgeartet, dass nichts mehr gelaufen ist. Wir sind irgendwann in Georgien angekommen und wollten über die Türkei ausreisen, was dann aber nicht mehr möglich war. Ich brauchte 14 Tage bis nach Russland und hab erstmal die Band nachhause geschickt. Dann wurde unsere ganze Anlage beschlagnahmt, die ich mir dann leider wieder holen musste mit einem Spezialtrupp, weil ich konnte ihnen ja nicht einfach meine Anlage überlassen (lacht). Das war schon eine wilde Zeit, weil einfach das System zusammengebrochen ist. Alle fünf Kilometer war neues Territorium und der stärkste hat Straßensperren aufgebaut – so ging das 5.000 Kilometer lang. Das war schon ein bisschen heavy, vor allem das Zurückkommen (lacht).

1983 hast du als erster weißer Musiker beim Sunsplash in Jamaika gespielt. Jamaika lag dir immer am Herzen, deine Frau ist von dort und du hast auch immer wieder karitative Projekte für die Insel gestartet.

Naja, karitativ… Ich würde das nie publizieren. Die Plattenfirma wollte das immer, für den PR-Effekt. Heute hängt das jeder an die große Glocke, aber das hat mich nie interessiert. Ich hab einfach gewisse Sachen unterstützt und Initiative ergriffen, aber auf der Basis, dass das Geld wirklich dorthin kommt. So Sachen wie Geldof und Äthiopien kann man sich sparen, wo 40 Millionen verschwinden. Ich war selbst unten mit dem Karlheinz Böhm und hab mir das angeschaut, und da ist nichts gelandet, nicht einmal ein Pfund von den 40 Millionen. Und da hängt sich jeder groß den Orden um und im Fernsehen werden Schecks überreicht… Das wollte ich mir ersparen und habe immer direkt kleine Gruppen unterstützt.

Der Auftritt beim Sunsplash klingt auch irgendwie nach einem wahr gewordenen Traum.

Klar, das hatte mit Südafrika zu tun, weil Jimmy Cliff und ich die Einzigen gewesen waren, die dort auftreten durften. Alles andere wurde boykottiert, auch Michael Jackson. Ich kannte ein paar Leute, weil ich oft in Jamaika war, und dann haben sie mich eingeladen. Das war natürlich eine große Ehre, weil dort war die Creme de la Creme der Musiker und ein paar hunderttausend Leute fünf Tage lang. Das ist schon ein Erlebnis…

Reggae war ja schon auf den frühen Platten immer als Einfluss zu hören…

Ja, das war immer dabei. Dadurch, dass ich auch in der Karibik gelebt habe, geht das irgendwie über. Es ist auch gefällige Musik und eine eigene Lebensphilosophie. Hier wird es hauptsächlich mit dem Einrauchen verbunden – Reggae anhören, Joint reinziehen – super! Das sind alles Idioten da. Wenn man hier zu Reggae Konzerten geht, fragt man sich, wo all diese hässlichen Menschen herkommen. Die müssen alle aus dem Kanal geschlüpft sein. Dieses Image hat Reggae in Österreich, obwohl die Musik ja grundsätzlich eigentlich alle Schichten ansprechen würde.

Die Dancekultur baut ja heutzutage auch stark auf gegenseitigem Remixen auf. Hat dich das jemals interessiert?

Nein. Mein Produzent wollte hunderte Leute verklagen, weil sie ganze Riffs von mir kopiert haben. Aber ich denke mir, solange jemand dein Zeug kopiert, muss es gut sein. Wenn niemand mehr kopiert, dann muss ich mir Sorgen machen. Und wenn mir nichts Neues einfällt…

Du hast dann konstant weiter Platten veröffentlicht, aber das große Interesse war nicht mehr so vorhanden. Was ist da in den letzten zehn Jahren passiert?

Schau, da war eine Zeit des Supererfolges. Dann kommen die Medien auf dich zu und legen dir ihre Wünsche dar, die Plattenfirma, oder egal wer, erzählt dir, was du zu machen hast. Das hat mich natürlich nicht interessiert. Dann sind sie böse auf dich. Ich hatte in einigen Ländern Fernseh- und Rundfunkverbot, in Österreich ja auch. Ich bin froh, dass ich das Funkhaus überhaupt betreten darf, das ist jetzt fast schon eine Ehre für mich. So war das in Europa, viele haben mir geschworen, sie vernichten mich und fegen mich von der Szene. In Deutschland hatte ich mit „Love Machine“ 24 Wochen eine Nummer Eins und das Lied wurde nirgends gespielt. Da haben Plattenbosse angerufen und gesagt, dass das nicht geht, das man einen Top Ten Song einfach immer auslässt, aber sie konnten es nicht verhindern.

Es ist zeitweise schon frustrierend, wenn du in Malaysia das Zwanzigfache verkaufst wie in Österreich. Wir waren damals in Deutschland bei 450.000, also knapp vor Platin, und in Österreich hat mir der Chef von der Plattenfirma gesagt, dass er ganze drei Kopien im Büro hat. Und dann meinte er, sie wären halt der Blinddarm von Deutschland. Aber den lässt man sich operieren, wenn er weh tut. Ich dachte mir, das gibt’s ja nicht. Ich bin ein Kind, das am Donaukanal aufgewachsen ist. Und von dort an die Weltspitze ist es ein weiter Weg. Und dann kommst du nachhause und während du 300 Kilometer weiter eine halbe Million verkaufst, haben sie hier drei Platten, die nicht einmal ausgepackt sind, sondern im Schrank stehen. Weil sie garnicht wissen, dass das ein Österreicher ist. Und das bei deiner eigenen Plattenfirma, das ist irgendwie krank.

Dann bin ich in die Karibik gezogen und hab andere Sachen gemacht. Weil die Deutschen wollten nur, dass ich 17 Nummern schreibe wie „Love Machine“ und dann die nächsten drei Jahre von München nach Hamburg und wieder retour fahre, und dazwischen alle anderen Städte, damit recht viel Geld reinkommt.

Was waren konkret die Probleme mit den Radiostationen? Warum bist du froh, ins Funkhaus überhaupt reinzukommen?

Ich habe meine Meinung gesagt und über Dinge geredet, die damals tabu waren. In Amerika ging’s dann immer „Piep! Piep! Piep!“, bei uns hatten sie das Piep-System nicht, du hast einmal normal geredet und über „verbotene“ Dinge geredet, und dann war’s vorbei.

Kannst du da konkreter werden?

Nein, das ist ja auch egal. Ich bin noch immer da, sie konnten mich nicht umbringen, und wegen den paar Plattenverkäufen weniger, weil sie sie nicht gespielt haben, ist es auch schon wurscht. Ich sehe Gott sei dank, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Das war ja da auch ein Problem: „Du bist Österreicher? Das brauch ich nicht spielen…“ Und jetzt kommt der Austropop zurück. Aber es ist sinnlos über die Vergangenheit zu reden, mich interessiert, ob morgen ein schöner Tag ist.

Du hast ja 1999 gemeinsam mit den Fünf Sternen diese Discotizer Single aufgenommen. Wie kam es dazu?

Sie haben mich angeschrieben und gesagt, sie wollen mit dem „Vater des Funk“ (lacht) zusammenarbeiten. Damals hab ich noch auf den Kanarischen Inseln gewohnt, bin kurz nach Hamburg geflogen, um das zu besprechen und dann gingen wir ins Studio. Für die war ich halt ein großes Vorbild, weil die alle Jungs von der Reeperbahn sind und aus dem Milieu kommen. Und auf der Reeperbahn war „Love Machine“ halt die Nationalhymne und schon in Babyschuhen haben sie die Nummer in jedem Nachtlokal gehört. Ich hab auf dem Track gesungen, wir haben ihn auch gemeinsam erarbeitet und ich habe meine Sängerinnen geholt. Die Jungs sind sehr auf Zack, sehr gute Typen und sehr schlau. Gerade für die HipHop Szene sind sie sehr schlau und lassen sich nicht so verkaufen. Eigene Firmenstruktur, kleines Team, das funktioniert – kann man nur gratulieren, den Burschen.

Jetzt bist du seit Kurzem wieder zurück in Österreich, also quasi aus der großen weiten Welt zurückgekehrt…

Ja, das ist eigentlich unabsichtlich passiert. Ich war letzten Sommer in Wien, hab herumgeschaut und es hat mir gefallen. Ich hab mich im Hotel einquartiert, hab mir ein Fahrrad gekauft und bin spazieren gefahren. Vor allem im Prater, wo ich aufgewachsen bin. Ich hab mich gewundert, dass so viele Radfahrer unterwegs sind, was es eigentlich schön ist. Ich war mit meinem Buben auf der Alten Donau schwimmen und die Stadt hat mir wirklich gefallen. Weil’s jetzt schöner ist – nach 20 Jahren Baustelle ist es dann fertig geworden, und endlich gibt die Stadt Wien auch Genehmigungen, dass Sessel am Gehsteig stehen dürfen, ohne dass man gleich angezeigt wird… Die Stadt hat sich einfach sehr zum Positiven entwickelt. Es ist ja eine wunderschöne Stadt, und das Land auch.

Es ist halt noch immer das Problem, dass Österreicher sehr gerne raunzen. Ich kann nur jedem Raunzer sagen, es soll einmal woanders hingehen und sich das anschauen und begreifen, wie gut es ihm hier geht. Weil soviel Gejammer habe ich nirgends in der Welt gehört, und ich war in Ländern, wo es den Leuten wirklich schlecht geht. Aber die lachen dann wieder und sind gut drauf. Und dann wundert man sich, warum die lachen und tanzen – die haben ja überhaupt keinen Grund! (lacht) Bei uns ist gute Laune damit verbunden, dass du finanziell dein Packerl hast und ein Haus, wenn das nicht da ist, ist sofort alles Scheiße und alle sind schuld dran.

Ähnliche Posts

- "Für mich sind alle Leute Halbgötter" // Amewu Interview

Nach einem Ausflug in die Dubstep- und Grime Szene hat es den Berliner Rapper Amewu…

- Joshi Mizu Interview: "Ich würde die ganze Ö3-Chefetage feuern"

An einem der letzten sonnigen Sommernachmittage im August treffen wir den Fünfhauser Joshi Mizu in…

- "Polifame ist dann das Zentrum, wo alles zusammenkommt" - Interview + TM Exclusive

Polifame ist Musiker durch und durch. Der Oberösterreicher baut Beats, schreibt Texte und ist nebenbei…

Als er 1997 THE MESSAGE gründete, hatte er gar keine Ahnung, was da alles auf ihn zukommen würde. Als Fotograf überlässt er lieber Berufeneren das Schreiben. Dafür fragt er gerne nach. Nur in seltenen Fällen haut er selbst in die Tasten. Aber da muss schon viel passieren. Einfach lieber am Auslöser