"The hardest thing to do is something that is close…

Diamanten sind besondere Minerale. Sie entstanden tief im Erdinneren vor Millionen von Jahren und gelangen durch Vulkanausbrüche an die Erdoberfläche. Das erklärt ihre begrenzte Verbreitung. Analog zum seltenen Auftauchen von Diamanten in der Natur ist das Aufkommen von überdurchschnittlichen Alben im Deutschrap. Man muss auch hier schürfen. Eine frustrierende Tätigkeit.

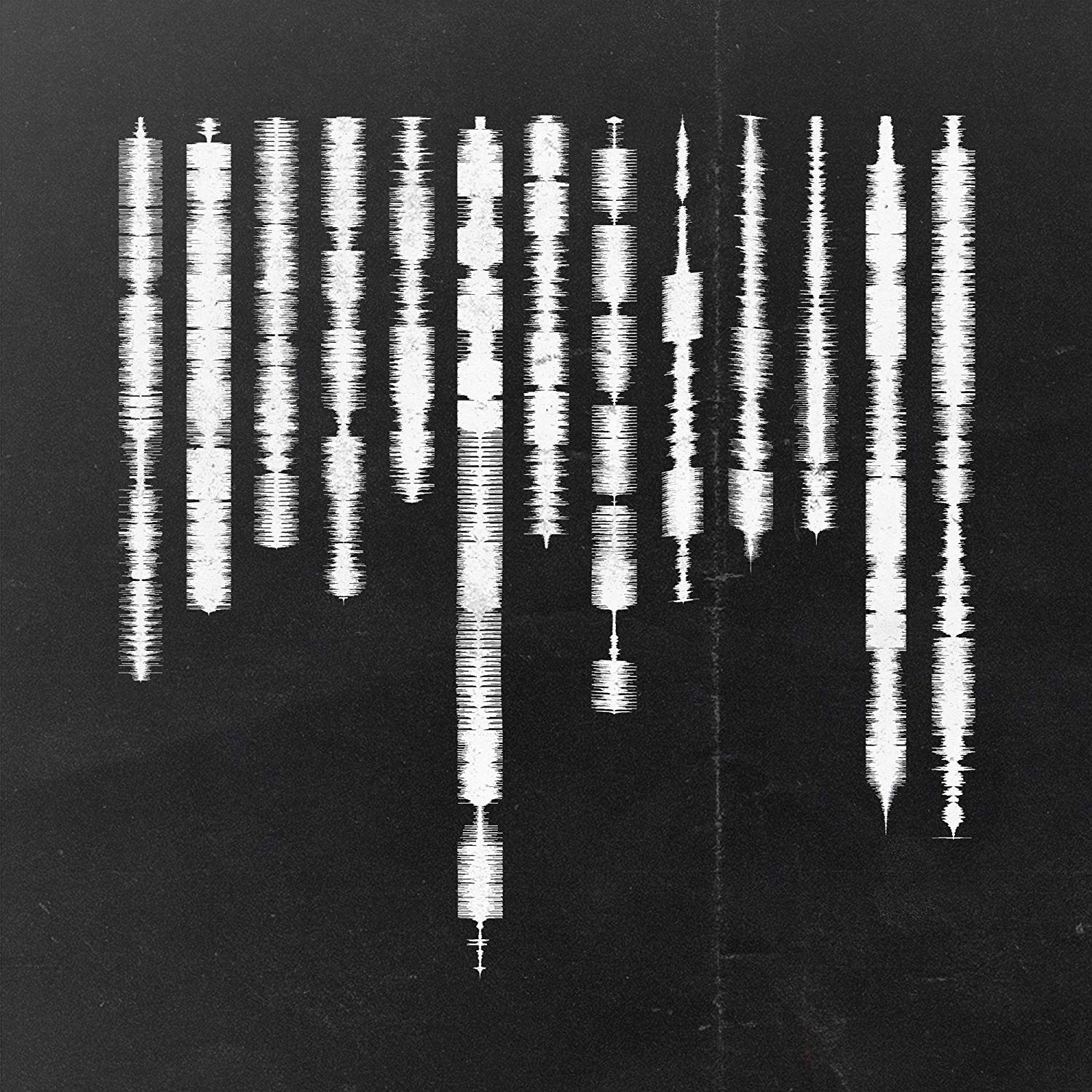

Ein bestimmter Zeitraum ist aber eine regelrechte Diamantenmine und sorgt für Glücksgefühle: der Februar 2009. Innerhalb dieser 28 Tage tauchten zwei Diamanten mit beeindruckender Karatzahl im Deutschrap auf. Der eine kam mit „Versager ohne Zukunft“ von den Wienern Kamp & Whizz Vienna. Der andere mit „Grau“ von Tua.

Genau wie Kamp hatten Tua nur wenige auf ihrer Rechnung. Zwar legte der Reutlinger mit seinem Debütalbum „Nacht“ (2005) und seiner Beteiligung am Deluxe-Records-Sampler „Liebling, ich habe das Label geschrumpft“ (2008) kräftige Argumente in eigener Sache vor. Seine Doubletime-Fähigkeiten und seine Skills als Produzent waren seit Royal-Bunker-Zeiten ebenfalls szeneintern bekannt. Dennoch erntete er im Vorfeld von „Grau“ viel Unverständnis. Je nach Sichtweise lag das an der Engstirnigkeit der damaligen HipHop-Szene oder an der ignoranten Entscheidung Tuas, mit dem Marianne-Rosenberg-Cover „Dein Lächeln“ einen gesungenen Pop-Song als Video-Single auszukoppeln. Der Diamant wurde dadurch in einem Gebiet verortet, um das viele einen Bogen machten.

Ein schwerer Fehler, steht „Dein Lächeln“ nicht stellvertretend für das Gesamtwerk; ein Werk, das selbst ein Jahrzehnt nach Release keine Spur von Abnutzung vorweist. Die damals Konventionen durchbrechenden Produktionen mit Dubstep- und orientalischen Elementen sowie komplexen Rhythmen sind ungebrochen frisch, der Switch zwischen Gesang und Rap ist mittlerweile zum Standard geworden. Am wichtigsten aber: Tuas Geschichten büßten nichts an Wirkung ein. Songs wie „Für immer“ oder „Ohne Titel“ schlagen auch beim hundertsten Abspielen in unveränderter Stärke auf den Magen. „Grau“ ist schlichtweg ein zeitloses Psychogramm ohne Ablaufdatum.

Wie nach einem solchen Werk zu erwarten war, gestaltete sich die Kreation eines Nachfolgers als langwieriges Unterfangen mit regelmäßigen Unterbrechungen. Zwischen den beiden Alben widmete sich Tua Projekten wie einem Kollabo-Album mit Vasee („Evigila“), einer Handvoll EPs, in denen er immer wieder Einblicke in seinen künstlerischen Zustand als Produzent gab, sowie den Orsons. Je mehr die Jahre verstrichen, desto stärker wuchsen die Zweifel an einem dritten Soloalbum. Das, so die Befürchtung, könnte Tuas Perfektionismus zum Opfer fallen.

Bis Ende vergangenen Jahres mit „Vorstadt“ der erste Appetizer auf das neue Album erschien. Ein Stück, bestehend aus drei Abschnitten, auf denen Tua seine persönliche wie musikalische Evolution nachzeichnet. Von BoomBap über Dipset zu Post-Dubstep, von der Angst über „große Brüder mit Phantasienamen“ in der Schulzeit über die Jugendhaus-Ära bis hin zur Gegenwart in der „Welt von den Stars“. Mit „Vorstadt“ setzte Tua dort an, wo er mit „Grau“ aufhörte.

„Vorstadt“ brachte den beruhigenden Eindruck, dass sein Talent für das Erzählen von Geschichten nicht verloren gegangen ist. Dieser bestätigt sich auf dem Album, wo das Storytelling zu den großen Momenten führt. Dafür sorgen nicht zuletzt die immer wiederkehrenden, einem selbstbetitelten Album entsprechenden Referenzen an die eigenen Frühwerke: So verweisen „Vorstadt“ und das hedonistische „FFWD“ auf Tracks aus „Nacht“, während „Bruder II“ eine Weiterführung des ersten Teils aus dem Album „Grau“ ist.

Nicht vom Inhalt, aber von der Intensität enthält „TUA“ mit „Vater“ einen Nachfolger von „Ohne Titel“. Der Song handelt vom Todeskampf von Tuas Vater, der dicht, bedrückend und schmerzhaft beschrieben wird. Besonders die Stille nach der Zeile „Der Tod kommt nicht traurig, nur pragmatisch“, die den Tod des Vaters symbolisiert, wiegt schwer. Nach den knapp fünf Minuten macht sich deswegen nur ein Gefühl der Leere breit, das Tuas Kunst als nicht fassbar erscheinen lässt.

Schwere Momente, die auf „TUA“ mit einer erstaunlichen Menge an knallharten Pop-Songs einen lockeren Konterpart bekommen. „Wem mach ich was vor“, „Dana“ oder „Liebe lebt“ schreien nach Radio-Airplay. Das innere Auge wandert beim Hören dieser Titel in Richtung all der trendigen Gesangssternchen, die auf Electro-Pop-Basis und mit kecken deutschen Texten die Autoradios von Gelegenheitsmusikhörern erobern. Gefährliche Regionen, in denen sich Tua aber beweisen kann. Das liegt nicht immer an den Texten, sondern an der Produktion, die sich vom Einheitsbrei und der Trivialität deutscher Populärmusik abhebt.

Die Inspirationsquellen der Instrumentals auf „TUA“ sind breit gefächert: Bristol TripHop (ein wenig Howie B, ein wenig Portishead), Drum’n’Bass und Post-Dubstep sind auf dem Album ebenso zu finden wie House (für „Liebe lebt“) oder die bekannten orientalischen Elemente (der abschließende Beatswitch auf „Bruder II“). „Gloria“ hat zumindest etappenweise Voodoo-Child-Vibes, während der Abschlusstrack „Wenn ich gehen muss“ mit Akustikgitarre inhaltlich wie musikalisch an die Liedermacherin und DDR-Widerstandsikone Bettina Wegner („Traurig bin ich sowieso“) erinnert.

Dezent, aber stets passend fällt die Unterstützung aus, die sich Tua auf das Album holte. Einziges wirkliches Feature ist die ukrainische Electro-Folk-Band KAZKA auf „Bedingungslos“. Neben RAF Camora in „FFWD“ wirkt Tarek K.I.Z. beim cineastischen „Gloria“ ein wenig mit, Bausa und Afrob scheinen für Sekunden in „Vorstadt“ auf. Akzente auf „TUA“ setzt immer wieder Sängerin Wanja Janeva, vor allem auf „Gloria“ und „Wem mach ich was vor“, wo sie die Bridge beziehungsweise den Refrain übernimmt. Ein Rap-Feature, wie von Kool Savas auf „Grau“, fehlt, wird aber nicht vermisst. Weil „TUA“ einen durchdachten Eindruck vermittelt. Für jeden Synth, für jeden Effekt auf den Vocals scheint sich Tua reichlich Reflektionszeit genommen zu haben. Das Album klingt deswegen wie ein Gegenstück zu all den aus Spotify-Playlisten-Geilheit vollzogenen Schnellschüssen, denen man im Deutschrap sonst so häufig begegnet.

Fazit: Mit seinem selbstbetitelten Album bietet Tua wieder einige denkwürdige Momente, die vor allem in seinem Storytelling zu finden sind. Die Beats sind vollgepackt mit kleinen Details, der „Wow“-Effekt wie auf „Grau“ bleibt jedoch ein wenig aus, da das Terrain Tuas mittlerweile zu großen Teilen bekannt ist. Am überraschendsten ist noch die erhebliche Anzahl an äußerst radiofreundlichen Songs. Das sind die riskanten Stellen des Albums, die Tua jedoch meistert. Auch deswegen ist „TUA“ wieder ein Diamant geworden, wenngleich mit stärkerem Pop-Schliff.

Ähnliche Posts

- Tua verschenkt sein Debüt "Nacht" // Download

Mit "Grau" servierte Tua 2005 einen modernen Deutschrap-Klassiker. Die Zutaten: Dubstep-Beats, die auf orientalische Klänge treffen,…

- Pop im Rap // Chakuza in Innsbruck

Nach seiner Neuerfindung von 2013 ist der gebürtige Linzer jetzt mit seinem neuen Album „Last…

- Reks: "The Greatest Unknown"? // Review

Der Bostoner Reks feiert mit seinem zehnten Studioalbum „The Greatest X“ (ausgesprochen: The Greatest Unknown)…